RESEARCH業界・職種を学ぶ 就活・自分を知る

レポート

企画を考える一歩、何から始めた?学生ならではの「販促コンペ」攻略法

販促会議編集部

協賛企業から出される商品・サービスのプロモーションについての課題解決策となるアイデアを企画書形式で募集する「販促会議 企画コンペティション(以下、販促コンペ)」。第15回の開催を記念し、新たに学生賞が新設された。今回、学生賞の初代受賞者となった3組に、企画背景や制作の裏側、受賞後の変化について話を聞いた。

楽しいとアイデアは自然と出てくる! 課題商品を眺めていたら出てきた企画

視覚デザイン学科生による伝わる企画書設計のポイントは?

長岡造形大学・造形学部

視覚デザイン学科

石田 爽さん

Q. 今、大学で学んでいること

大学では、UIやUX、サービスデザインを学んでいます。これらを活用することで、人々の生活をより豊かに、楽しくするためにはどうすればいいのか、そんな視点を鍛えています。

Q. 販促コンペはどんなアワード?

去年に続き、2度目の応募でした。私は「販促コンペ」を、アイデアを発散する練習として活用しています。学生のアイデアを企画だけで終わらせず、実現可能性がある点が魅力だと思っています。

Q. 石田さんの応募スケジュールは?

まずは商品の特徴をリサーチする期間を2週間設けました。企画の土台となる部分のため、時間をかけてリサーチしましたね。私が応募したのは、大日本除蟲菊の「サッサ」の課題。リサーチをした結果、商品特徴である黄色を生かす、そんなアイデアがよいのではないかと考えたのが企画づくりの一歩目でした。また、リサーチ後は「シーンを考える」ことに注力しました。課題のターゲットとなる20~30代には、なぜ使われていないのか。私も対象ターゲットだったため、「自分なら使ってみたいと思えるアイデアは何だろう」と日常生活の延長線にある企画を追求しました。また、ターゲット層に負担にならない「気軽さ・手軽さ」も、企画時に意識したポイントです。

Q. 応募前に大切にしていたことは?

1つ目に、視覚的な情報です。伝わってほしいと思えば思うほど、企画書がテキストで埋まりがちになってしまいます。そういう時は、テキストよりも瞬時に伝わる写真やイラストを使うことで、企画のイメージが伝わりやすくなると思います。大学での課題の発表などで培った経験を、企画書作成に生かすことができたかなと思います。2つ目は、わかりやすい言葉選びです。また、もちろん文字情報を多くしてしまうことはNGですが、キーワードや大事なポイントは落とさないようにしていました。どうしても説明書のような企画書になってしまう場合は、文章を書くのではなく単語を入れようと意識してみてください!

「サッサブルーム」(大日本除蟲菊「20~30代若年層がサッサを使いたくなる様なアイデア」)

日々の小さいモヤモヤを応用 マス受け狙わないアイデアで初受賞

京都大学・経済学部

経済経営学科 牛尾 玲さん

Q. 今、大学で学んでいること

現在は、経済・経営を学び、ゼミではマーケティングを専攻しています。周りのゼミ生も「販促コンペ」に応募していて、私自身も3回目の応募でした。これまでチームでの応募は行っていましたが、今回初めて、個人応募に挑戦しました。

Q. 課題はどうやって選んだ?

すべての課題に目を通した上で、体験したことがあるサービスや商品に絞りました。その後、チームでは、新規性やインパクトをつくれる課題であるかどうかを基準に選んでいきました。

Q. 課題が決まった後の流れは?

課題が発表された後は、最初の2週間で課題選定を、その後3週間ほどでアイデアを形にしていき、最後に企画書づくりに取り組みました。課題選定では、大学での専攻内容を生かし、各企業の状況や市場分析、現在のプロモーションについてもリサーチしました。その中で、なかなか強みが見つけられない商品やサービスでも、企画に生かせる部分がないか探していました。

Q. 受賞企画の手応えはあった?

受賞の手応えというよりは、自分のリアルな悩みや心の奥底で思っていた課題を解決する施策を形にできた企画だと思っています。これまでの応募では、マスに受けそうだという視点で、ふわっとした悩みをつくって企画を考えていたのですが、ユーザーの立場に立ったリアルな課題設定こそが、評価される企画につながるのだと実感しました。

Q. 学生にアドバイスをお願いします!

誰もが、自分の中で感じた小さいモヤモヤや、こうなればもっと良くなるのでは? といった小さな願いを持っているはずです。普段スルーしてしまいがちな気づきが、実はアイデアを膨らます段階できっと生かすことができるはずです。私はストックせずに、企画立案の段階で思い出すことが多いのですが、普段から小さな気づきを書き留めておくことで、いつか役立つかもしれません。

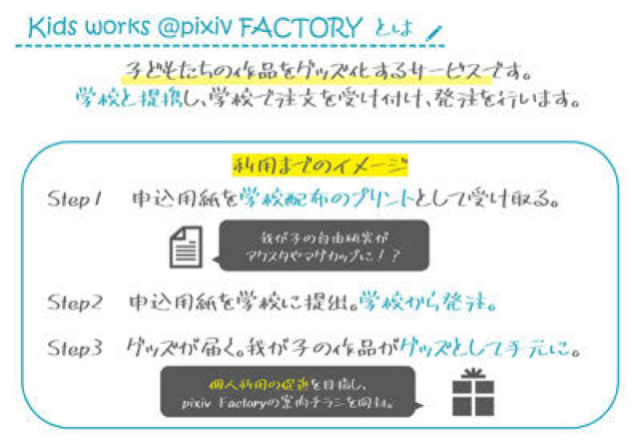

子どもの作品を成長記録として残したいものの、スペースなどの関係上難しいと感じる親の存在に注目。学校と提携し、作品をグッズ化するサービスを提案した。着眼点や企画の実施像が思い描ける点が高く評価された。

本記事は販促会議2024年2月号に掲載されたものです。

法政大学 経営学部 市場経営学科

左から:福冨希羽さん、伊藤璃音さん、小林美穂さん

Q. 今、大学で学んでいること

伊藤:私たちは3人とも同じゼミで、実際に企業から出されるテーマに沿った商品企画などを研究しています。

小林:「販促コンペ」応募のきっかけもゼミでした。毎年、2・3年生が1つのチームになって、アイデア出しや企画書づくりを学ぶ場として活用しています。

福冨:私と小林さんは、今回が初めての挑戦でしたが、応募経験のある伊藤さんが、リーダーとしてチームを引っ張ってくれました!

Q. 課題はどうやって選んだ?

小林:ゼミ内で被らないように、挑戦課題は希望制なんです。受賞したサントリー食品の課題は、実は第3希望でした。

伊藤:前回の応募で感じたのは、やはり実際に試したことのない商品やサービスのアイデア出しは、難しいということ。そのため、今年は身近な商材を扱っている課題を選ぶように心がけていました。

Q. 課題が決まった後の流れは?

伊藤:応募が始まった4月中は、アイデア出しに時間を費やしました。その後、GW明けくらいからアイデアを絞り、企画書の作成にも着手していきました。

小林:週に1回あるゼミでは、企画へのフィードバックをゼミ生同士で行いましたね。授賞式で審査員の方から評価されたポイントも、実際にゼミ生からのフィードバックを受けて改善した部分でした。自分たちだけでは気づかない部分にも着目することができたと思います。

福冨:私たちも、他のチームの課題については深く理解しているわけではありません。だからこそ、第三者の目線から企画の伝わらない部分を発見できるよい機会だったと思います。

Q. チームで大切にしていたことは?

伊藤:チームミーティングでは、必ず商品を手元に置きながら話し合いました。企画が行き詰まった時に、ふと見たボトルの独特な形状から、「ボトルをイメージしたロッククライミング」というアイデアが出たんですよ。

福冨:私は初めての参加で、企画の進め方や「販促コンペ」のコツがわからないことも多かったですが、だからこそ企画をフラットな状態で考え、新鮮なアイデアを出してみようと思っていました。

小林:商品が店頭で陳列されている様子も見に行きました。実際に自分の目で見ることで、他社商品との違いやその商品ならではの特徴を実感し、アイデアにつながったと思います。

Q. 応募にあたって苦労したことは?

小林:企画書の作成でしょうか。骨子を伊藤さんに作成してもらい、私と福冨さんは、フォントの見え方や言葉の言い回し、伝わりやすさを軸にディテールについて意見していました。

伊藤:私は高校生の頃から、パワーポイントなどで資料をつくることが得意だったんです。2人からのアドバイスを反映しながら、ChatGPTなども活用してブラッシュアップしていきました。また、公式サイトに公開されている過去作品の企画書から、共通している見せ方や秀逸なポイントを徹底的に学びました。審査員からのアドバイスも読むことをおすすめしたいです。

Q. 応募を終えて

福冨:初めての応募でしたが、他のコンペと比べて挑戦しやすい! と思いました。また、相手に伝えるデザインや言葉遣いを熟考する、よい機会になると思うので、ぜひ学生さんにチャレンジしてもらいたいです!

小林:私は今回の応募を通じて、楽しさを追求することが大事だと思いました。楽しむことを念頭に置いて企画することで、アイデアに詰まった時もミーティングの空気が重くならず、わくわくした気持ちで企画を進めることができたと思っています。

伊藤:私も同じ考えです。考えることにわくわくできて、楽しいか。楽しいと感じれば、自然とアイデアが出てきて、企画も出てくると思います。

「THE STRONG Climb Challenge」(サントリー食品インターナショナル「サントリー 天然水 THE STRONGを飲んでみたくなるアイデア」)