RESEARCH業界・職種を学ぶ 就活・自分を知る

レポート

どうせ働くなら楽しく働きたい。博報堂生活総研による「働き直し」提唱

マスナビ編集部

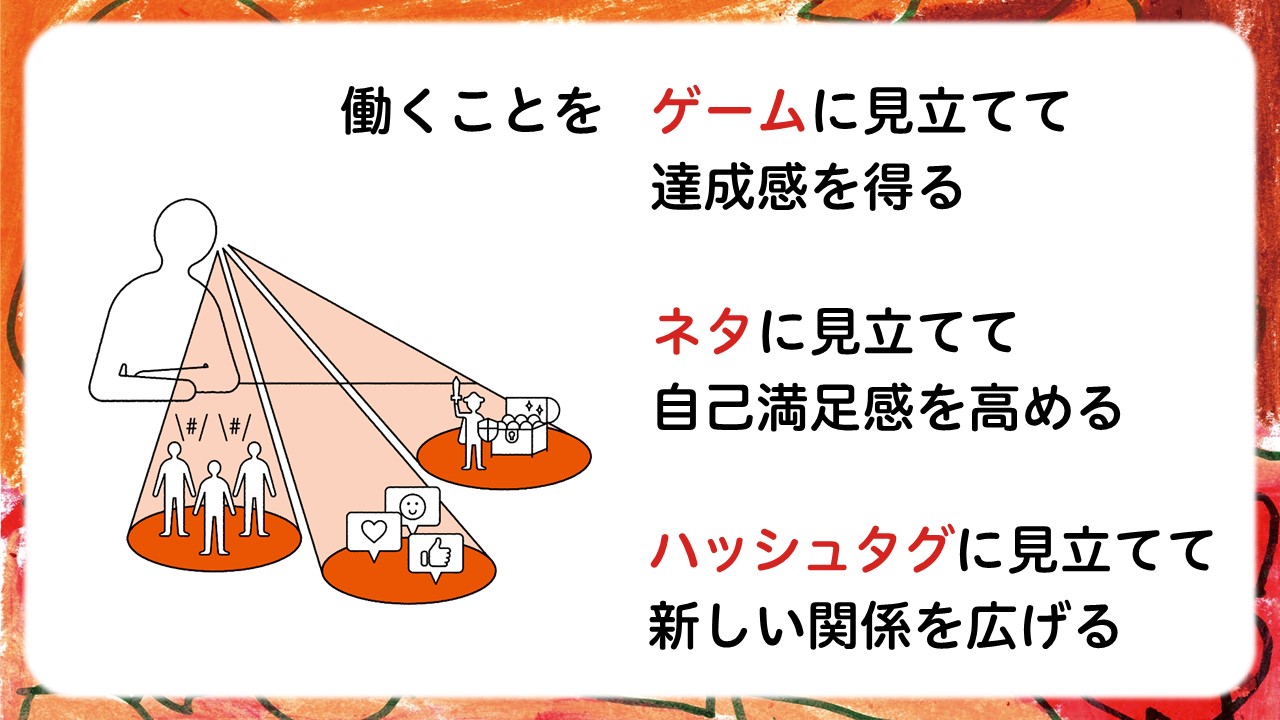

働くことをポジティブに切り替える3つの視点

しかし、1日の3分の1を占める労働時間を、“ただ耐える時間”ではなく“前向きな時間”と捉えられるかが、生活者の幸福につながると提言。楽しく働いている生活者はどのように働くことを前向きに捉え直していったのか、3つのモデルケースが紹介された。

(1)働くことを「ゲーム」に見立てて、達成感を得る

生活者は、仕事をミッションと捉えて攻略を楽しんでいる。「今日は〇〇をクリアした」と日々の業務をゲームのように捉えている様子が紹介された。

(2)働くことを「ネタ」に見立てて、自己満足感を高める

SNSで流行した「Get Wild退勤」(アニメ『シティーハンター』のエンディングテーマ『Get Wild』を聞きながら退勤すること)や、自らを肯定的に「社畜」と名乗りキャラクター(ネタ)化することが例として挙げられた。「社畜」は当初はネガティブな意味で使われていたが、今では映画やドラマのタイトルにも入るなど一般にも受け入れられる単語となっている。

(3)働くことを「ハッシュタグ」に見立てて、新しい関係を広げる

SNSなどで用いられる興味関心を表すハッシュタグだが、「働く」ことも同様に捉えた事例が紹介された。ハッシュタグで同じ関心の人と会社を超えたつながりができ、さらに新たなハッシュタグによって今まで接点のなかったような人との出会いが創出されていくという。このような関係性が、改めて働くモチベーションを高めることにつながるようだ。

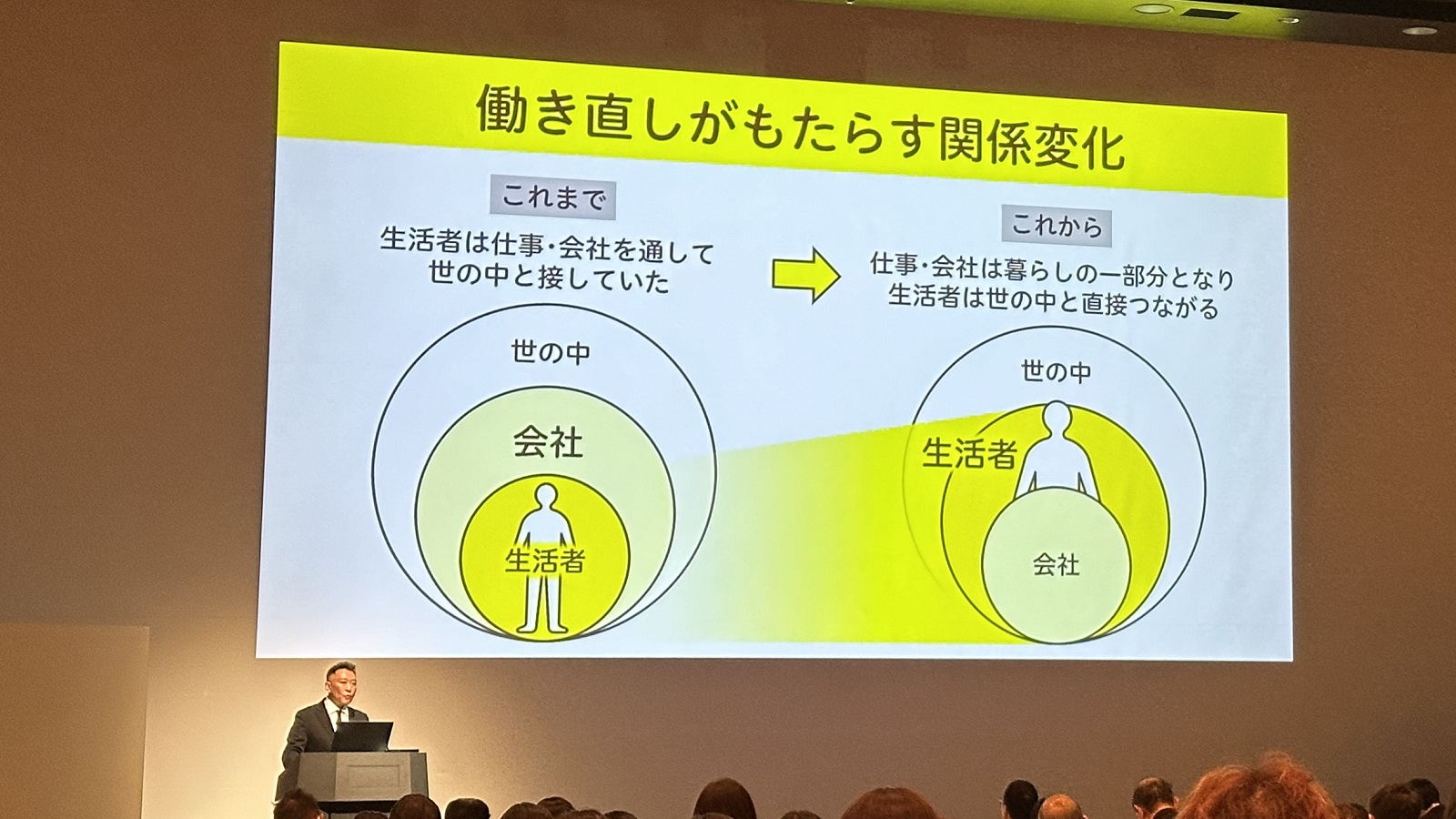

会社と生活者の関係が変わるなかで必要な3つのマインド

このように、働くことを一歩引いて俯瞰するメタ的な視点で捉え直し、仕事の意味を変え新たな手ごたえを得ることを「働き直し」と同研究所では定義した。また「働く」の未来を、仕事や会社は暮らしの一部分になり、生活者は世の中と直接つながるようになると予想している。そのような社会で、今後下記のような3つのマインドが必要だと示唆した。

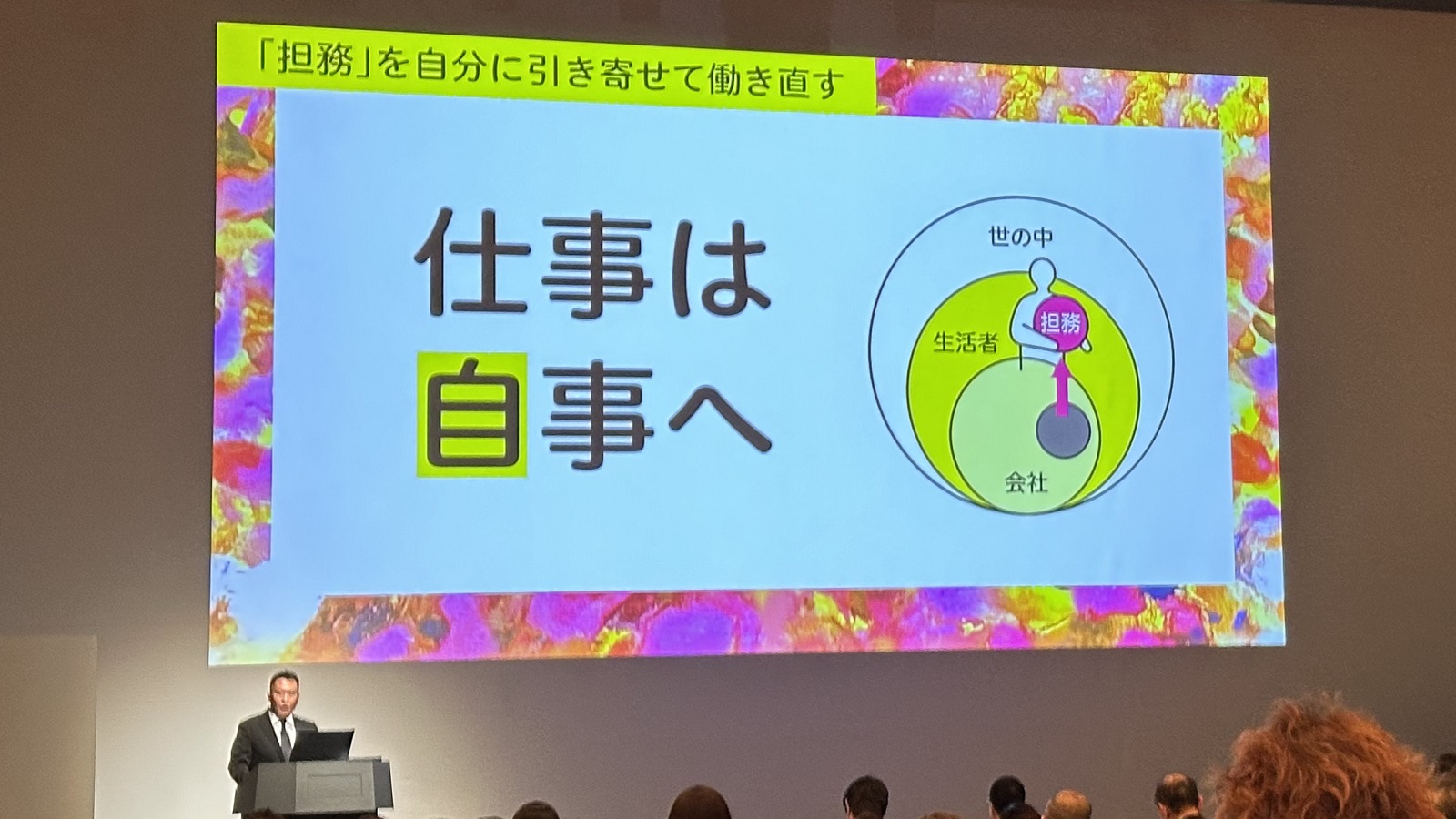

(1)担務を自分に引き寄せる「仕事から自事へ」

会社に仕える事ではなく、自分事として捉え直し、自らのモチベーションを高めていく。また会社の資源や機能を活用して、やりたい仕事を引き寄せる動き。

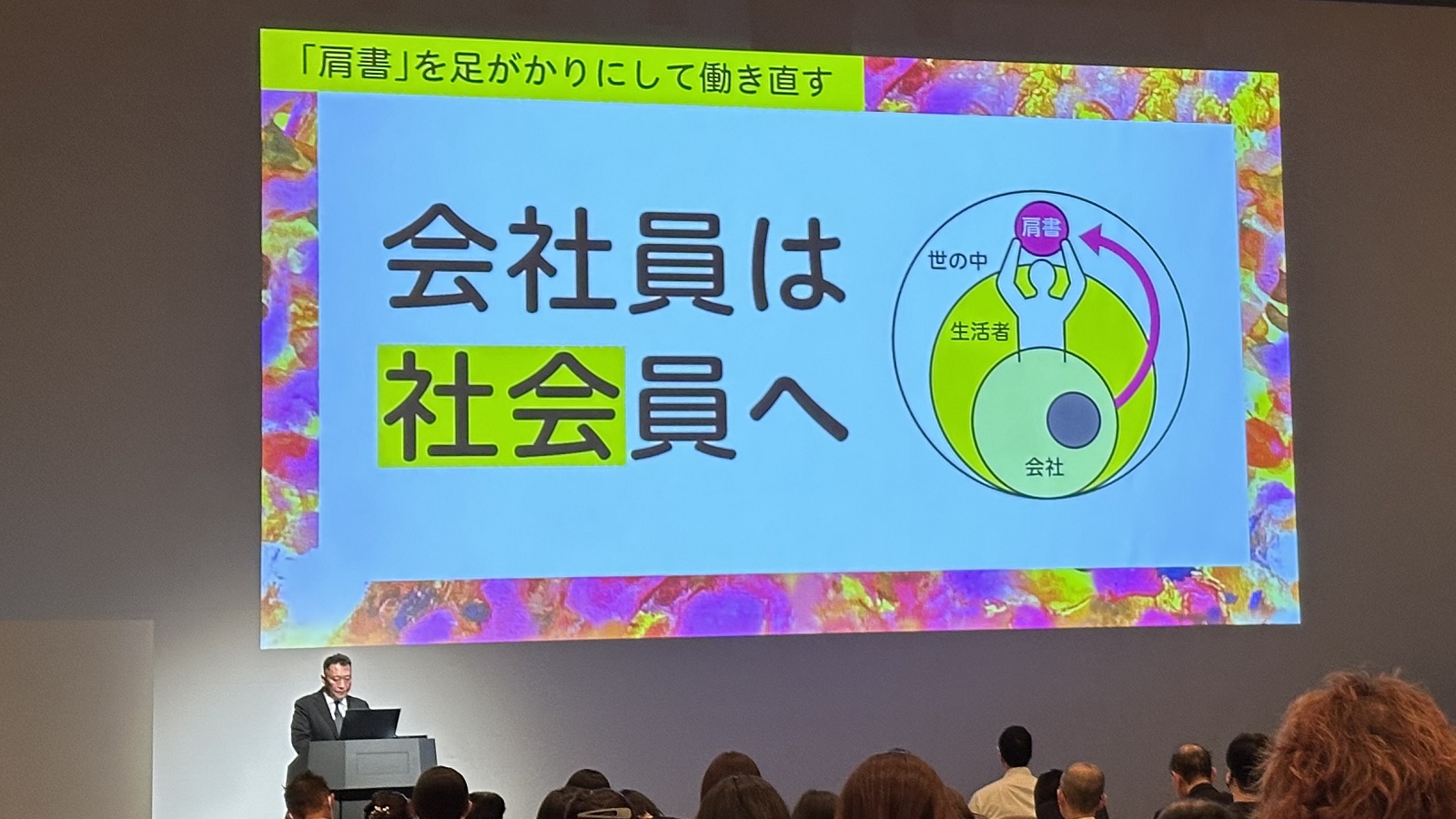

(2)肩書を足がかりに「会社員から社会員へ」

会社の枠を超えてボーダレスに。肩書を活かして、地域や別組織に貢献する新しい立場を築く動き。

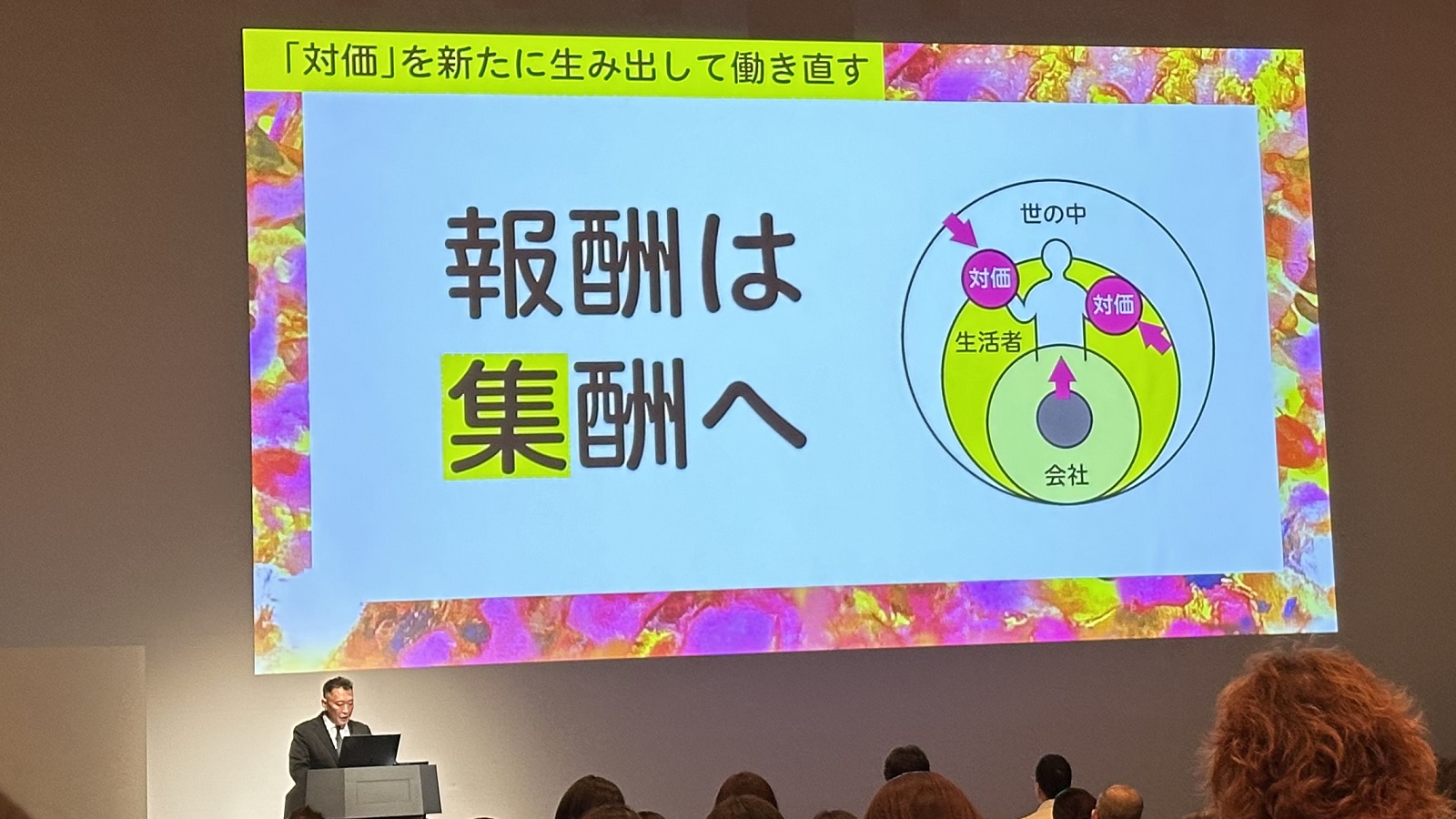

(3)対価を新たに生み出す「報酬から集酬へ」

所属会社単体の報酬だけでなく、さまざまなところから報酬を集める。また報酬以外の成長や人脈など複数の手応えを得る動き。

これから社会で働くには、どんな仕事を自分に引き寄せたいか。どんな肩書をつくりたいか。お金以外にどんな対価を得たいか。このような問いかけで、みらい博2025は締められた。

なお博報堂生活総合研究所の「生活定点」で蓄積されたデータは、同研究所の特設サイトから無償で閲覧することができる。就活過程の課題選考などで市場調査が必要なときに役立つはずだ。

博報堂生活総合研究所は1月28日、「みらい博2025」を開催した。同研究所では、1992年から隔年で20歳から69歳の男女に約1400項目にわたる質問をし、生活者の意識や行動を幅広く聴取する長期時系列調査「生活定点」を行っている。この調査データなどをもとに、毎年さまざまなテーマを設定し、未来を洞察して提言していく。

今回のテーマは「働く」。働いても対価(賃金)に期待ができない。働いて味わえる充実感が薄い。会社に自分を合わせず尽くさず。人生の中で働くことを重要視しすぎず、無理しないスタンスで働く人が増え、働くことへの「低温化」が進行していると指摘した。また調査から見えてきたのは、「楽しく働く」の理想と現実のギャップだった。具体的には次のような項目で現れた。

・「どうせ働くなら、楽しく働きたい」に対して、「そう思う・ややそう思う」計94.4%。また「現在、楽しく働いている」に対して「そう思う・ややそう思う」計54.4%。40.0ptの乖離がある

・「あなたは、基本的に仕事が好きな方ですか?」に対して、「はい」46.2%。また今の仕事の好き・好きではないに関わらず「どうせ働くなら、楽しく働きたい」は高ポイントだが、「今の仕事が好きではない人」は、現在楽しく働いているとは言えない状況で理想と現実のギャップがある(91.4%→21.2%と70.2pt乖離)